Die Geopolitik ist die Lehre über den Staat als geografischen Organismus oder Erscheinung im Raum: also der Staat als Land, Territorium, Gebiet oder, am ausgeprägtesten, als Reich. Als politische Wissenschaft hat sie beständig die staatliche Einheit im Auge und will zum Verständnis des Wesens des Staats beitragen; während die politische Geographie die Erde als Wohnstätte menschlicher Gemeinwesen in ihren Beziehungen zu den übrigen Eigenschaften der Erde studiert. […]

Je mehr die Erde organisiert ist, desto mehr muß der weite Raum sich in Form großer Staaten geltend machen, und je mehr die großen Staaten anwachsen, desto tiefer werden die kleinen im Kurse sinken. Das ist freilich ein Gesetz mit vielen Abweichungen; denn selbst Europas Karte hat noch in unserem kurzen Jahrhundert neue Kleinstaaten auftreten sehen, während Riesenreiche wie Kanada und Brasilien federleicht in der politischen Wage wiegen; und Holland war im 17. Jahrhundert eine 700 deutsche Quadratmeilen umfassende Großmacht, während Polen mit seinen 10 000 Quadratmeilen keine war. Im Grunde beweisen derartige Tatsachen jedoch nicht mehr als das natürliche Verhältnis, daß große Räume langsamer organisiert werden als kleine. Der Grad der Entwicklung ist eben verschieden. Unter sonst gleichen Verhältnissen ist es also nur eine Frage der Zeit, wann die großen Reiche in ihrem Raum hineingewachsen sein werden, und dann gilt die angegebene Tendenz ohne Vorbehalt.

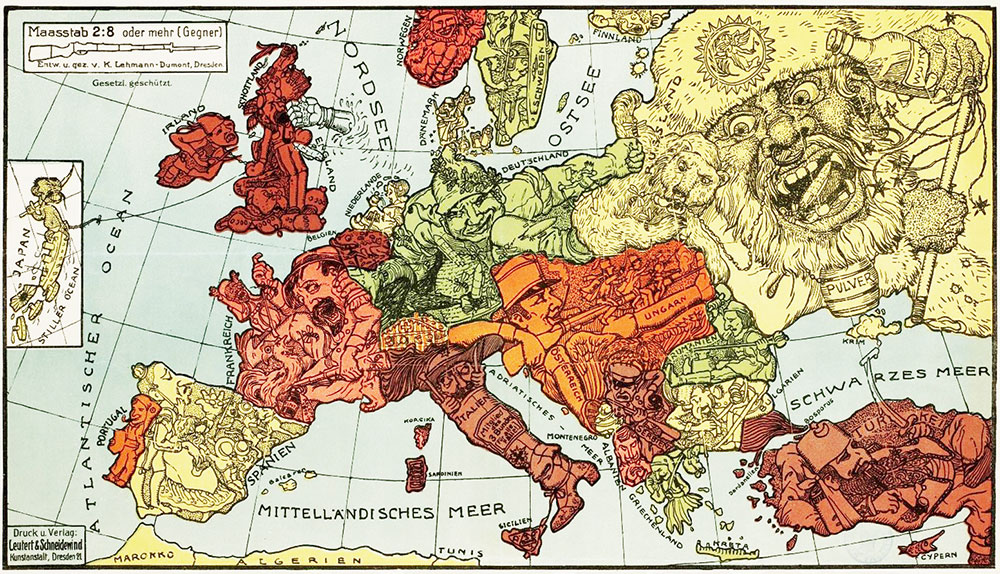

Daß die Weltgeschichte tatsächlich immer größer werdende Raumansprüche macht, erkennt man am deutlichsten aus der Aufeinanderfolge der bannertragenden Handelsmächte: Venedig, eine Stadt; Holland, ein Deltaland; England, ein Inselreich – und an ihrer Stelle sah Treitschke schon vor vierzig Jahren und Gladstone vor dreißig die Vereinigten Staaten, einen Weltteil, voranschreiten. Hieraus ergibt sich nun eine klare Folgerung. Lebenskräftige Staaten auf begrenztem Raum gehorchen dem kategorischen politischen Imperativ, ihren Raum durch Kolonisation, Zusammenschluss oder Eroberung verschiedener Art zu erweitern. In dieser Lage hat sich England befunden, und heute ist es die Lage Japans und Deutschlands: wie man sieht, durchaus kein roher Eroberertrieb, sondern natürliches, notwendiges Wachstum um der Selbsterhaltung willen. Da jedoch verschiedene Zeiten mit verschiedenem Maße messen, wirkt auch dieses Gesetz in ungleichen Graden. Das klassische Beispiel liegt nahe: Wenn das Preußenreich Friedrichs des Großen im 18. Jahrhundert zur Erhaltung des Gleichgewichts genügte, so bedurfte es im 19. dazu des Deutschen Reichs Bismarcks, und jetzt, da das Normalmaß zu den Riesenreichen Englands, Rußlands und der Vereinigten Staaten angeschwollen ist, scheint das Gleichgewicht ein Mitteleuropa zu fordern, sei es in dem kleineren Umfang: Deutschland-Österreich-Ungarn (Naumann) – wozu jetzt nach dem 5. November 1916 auch noch Polen kommt – oder noch lieber in dem größeren jenes Verbandes mit der Levante obendrein (Jäckh). Hier begegnen wir dem Bild eines Staatskomplexes oder Staatenblocks zur Erfüllung der Forderungen des Raums. Eine ähnliche Blockbildung scheint auch schon im Begriffe zu sein, ein Panamerika zu erschaffen, obgleich dort das dringende Leitmotiv weniger deutlich erkennbar ist. Doch in dieser ganzen Entwicklung zu größeren Reichsbildungen spüren wir unverkennbar eine politische Notwendigkeit, und die Freiheit der Staatsmänner beschränkt sich im ganzen darauf, einen Ausweg zu ihrer Verwirklichung ausfindig zu machen.

Es wir jetzt klar, daß jener vergrößerte Maßstab ein beunruhigendes Moment für die völlige Souveränität der kleinen Staaten enthält. Schon als physische Masse übt das große Reich eine Art Anziehungskraft auf die kleineren aus. In Bezug auf das amerikanische Staatssystem mit den Vereinigten Staaten als politischer Sonne hat das Deckert ausgesprochen, und genau dieselbe Erscheinung muß uns in Rußlands Stellung zu Asien und auch zu gewissen kleinen Slawenvölkern in Europa auffallen; bei den übrigen abendländischen Staaten wird Rußlands physische Attraktion durch geistigen Rückschlag neutralisiert, wegen seines niedrigeren Kulturniveaus. Andrerseits ist der große, einförmige Raum selbst ein Anreiz zu politischer Ausdehnung: über Rußlands Steppen, Amerikas Prärien und Englands Meere schweift der Blick ins Unendliche und erweckt die Sehnsucht des Eroberers nach der Ferne, – während das kleine Volk in seinen beengten Verhältnissen leicht in ein vegetierendes Dasein verfällt, wie der bescheidene Bürger hinter seinem Fensterspiegel in einer kleinen Stadt. Hier sehen wir die Tendenz des großen Raums, sich, gleich dem Großkapital, politisch selbst zu vermehren.

Man übersehe aber nicht die Faktoren, die einer unbegrenzten Ausdehnung im Wege stehen. In einem gewissen Grade scheint der große Raum selbst sogar im gelobten Zeitalter des Verkehrs übermächtige Schwierigkeiten in der Zusammenhaltung herbeizuführen. Jene zunehmende zirkumfugale Tendenz läuft parallel mit vermehrter Verwundbarkeit von außen her, je mehr sich die Reibfläche mit der Ausdehnung der Grenzen vergrößert. In diesen Gefahren des Raums selbst gesellen sich dann noch innere moralische Mängel, sobald die Expansion das Maß wirklicher Lebensbedürfnisse überschreitet. Die gründlichere Entwicklung dieses Punkts gehört der Demopolitik und der Wirtschaftspolitik an, die uns lehren werden, was dem Zwang zur Expansion zugrunde liegt. Dann wird sich herausstellen, daß die kleinen Staaten nicht so trübe in die Zukunft zu schauen brauchen, selbst wenn in nächster Zeit ihrer völligen Souveränität große Gefahren zu drohen scheinen. Auch in der Politik gilt das Gesetz, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen und die Büsche nicht ganz unter ihnen ersticken.

Gleichwie wir jetzt den Raum selbst als sehr bedeutenden politischen Faktor der Staaten gesehen haben, werden wir dies nicht selten auch von der territorialen Gestalt oder Figur des Reichs feststellen können. Hier ist eine konzentrische Figur das Ideal, weil sie sich am besten zum Zusammenhalten um einen Mittelpunkt eignet. Das französische Mutterland und auch das spanische nähern sich diesem Ideal. Der gerade Gegensatz war Preußen zu Anfang des 18. Jahrhunderts, als es noch nicht einmal zusammenhing, sondern aus drei verschiedenen Hauptteilen bestand: hier mußte die Politik des Staats darauf ausgehen, die Teile zu einem Ganzen zusammenzufügen. Aber auch die Figur des gegenwärtigen Österreich mit den lang ausgestreckten Armen (Galizien und Dalmatien) ist an sich unmöglich; erst die Union mit Ungarn, das den leeren Raum ausfüllt, gibt eine äußere Begründung; auch Bosnien und Serbien passen gut in jene ausgebreiteten Arme hinein. Auf dieselbe Weise zeigt sich Rumäniens Trachten nach Siebenbürgen schon in seiner Gestalt als Kneifzange, die sich um dieses Land legt. Ein zu großes Mißverhältnis zwischen Länge und Breite ist ebenfalls vom Übel, weil es den Verkehr und die Verteidigungsaufgabe erschwert, und besonders dann, wenn es dem Reich zugleich das Gepräge der Einförmigkeit aufdrückt. Das ist nun der Fall bei Chile. Sein mehr als tausend Kilometer langer Uferstreifen und Gebirgsabhang bedarf nur zu sehr der Ausdehnung, daher auch die Konflikte mit den nördlichen Nachbarn hinter der Wüste Atacama wie auch mit dem östlichen jenseits der Anden. Auch Norwegen leidet an ähnlichen Schwächen der Gestaltung und Lage, ein Beweggrund zur Union mit Schweden, der allerdings gegenwärtig von entgegengesetzten Motiven unter anderen Gesichtspunkten verdeckt wird. […]

Es ist klar, daß in solchen Fällen bei dem Einfluß, den die Gestaltung des Territoriums ausübt, die Lage mitspricht. Unter allen geographischen Einwirkungen auf das Handeln der Staaten dürften die sich aus ihrer Lage ergebenden Einflüsse am zahlreichsten und stärksten sein. Wir sprechen hier nicht von der Bedeutung einer Lage unter dem Äquator oder am Rande der bewohnten Erde oder überhaupt von physischer Landlage, obgleich auch sie bestimmend auf die Politik einwirken kann. Auf einen solchen Zusammenhang mit den kleinen Staaten soll später noch hingewiesen werden. Hier halten wir uns an die rein politische Lage, das Unterbringen der Staaten nebeneinander, und an die kulturelle Lage im Verhältnis zum Weltverkehr.

England ohne unmittelbare Nachbarn, und Deutschland mit acht, darunter drei Großmächten, zeigen uns zwei extreme Typen. Es ist von vornherein klar, daß ihre Handlungsfreiheit sehr ungleich sein muß. Deutschland kann sich seine Bundesgenossen und politischen Wege nicht so frei wählen wie England, seine Elastizität ist durch die zahlreiche Nachbarschaft mit dem konzentrischen Drucke begrenzt. Noch schlimmer ist indessen unter gewissen Umständen die einseitige Nachbarlage, mit dem Druck einer Übermacht im Rücken. Dies ist seit 1640 bei Portugal und seit 1905 bei Norwegen der Fall; weder aufrichtig gemeinte Versicherungen, noch „neutrale Zonen“, noch andere völkerrechtliche Vorschriften können jenen Druck, den die größere Macht mit der Notwendigkeit des Naturgesetzes auf die kleinere ausübt, gänzlich beseitigen; daher beherrscht diese Lage das ganze politische Leben der betreffenden Staaten derartig, daß es ihnen geboten scheint, sich von jenseits des Meeres einen Gegendruck zu sichern. Diese Situation hat Portugal in Englands Arme getrieben und Norwegen zu Integritäts- und Neutralitätsbündnissen mit fremden Mächten, zu denen Schweden nicht gehörte, veranlaßt.

Ein ähnliche Lage ist bei Holland und Rumänien durch den glücklichen Umstand, daß sie zwei miteinander rivalisierende große Nachbarn im Rücken haben, ein wenig neutralisiert worden. Aber die Lage wird dadurch wieder düsterer, daß sie an der Mündung eines der Hauptflüsse ihrer Nachbarn wohnen – über die Grenze zwischen Deutschland und Holland trägt der Rhein, über Grenze Österreich-Ungarns die Donau einen ungeheuer großen Handelsverkehr, während Spaniens Flüsse erst an der Grenze Portugals schiffbar werden und die norwegisch-schwedischen Grenzflüsse für den Personenverkehr gar keine Bedeutung haben. Jener Umstand verschlechtert besonders die Stellung der Niederlande außerordentlich; ganz abgesehen davon, daß es außerdem noch Belgien auf seine empfindlichste Zehe, die Scheldemündung, tritt. Besonders für einen kleinen Staat ist es eine gefährliche Sache, sein Stuhlbein auf dem Fuß einer Großmacht zu haben. Was den Nachteil verringert, der den Niederlanden daraus erwächst, ist eine andere Eigenschaft ihrer außergewöhnlichen Lage, und das ist die Nachbarschaft Englands, das tatsächlich sein dritter großer Nachbar ist (da Frankreich sich durch Belgien als der zwei fühlbar macht): England muß es als eine Lebensfrage betrachten, Deutschland von den Rheinmündungen fernzuhalten.

Nun ist zu beachten, daß die Lage der Niederlande erst in neuerer Zeit schwierig geworden ist. Als der Staat sich bildete, war er einer unter vielen auf dieser Seite des Weltteils; durch Deutschlands Konzentrierung in der Großmacht des Deutschen Reichs und durch die gewaltige Konzentration seiner Industrie in Westfalen und im Rheinland ist die gegenwärtige Lage während des letzten Menschenalters entstanden. Hier sehen wir die Lagen sich bewegen und ihren Schwerpunkt verlegen, während die Staaten still liegen. Einen sehr interessanten Fall einer solchen Lagenverwandlung bietet Schweden im jetzigen Jahrhundert. Der innere Ring kleiner Staaten (Finnland, Norwegen und Dänemark), der dort lange als eine Art Schutz gegen den äußeren Gürtel der Großmächte (Rußland, England und Deutschland) gegolten, ist durch die russische Politik gegen Finnland nach 1899, durch die Auflösung der Union unter den Auspizien Englands 1905, und die Einrichtung direkter Verbindungen mit Deutschland nach 1906 durchbrochen worden, so daß das Land von jetzt an mit der unmittelbaren Nachbarschaft der Großmächte zu rechnen hat. Es hat denn auch in letzter Zeit schon bei zwei Gelegenheiten den kalten Atem der einen gefühlt, nämlich 1908 und 1916 in der Ålandsfrage, deren Empfindlichkeit wiederum auf die Lage der Inselgruppe an seiner eigenen Hausecke (eine Bedrohung der Hauptstadt und ein der Seeverbindung mit Norrland vorgeschobener Riegel) beruht. Daß die Großmächte wirkliche Nachbarn Schwedens geworden sind, in seinem geopolitischen Januscharakter als Brücke der Entente und zugleich Flügel der Mittelmächte, wird uns tagtäglich durch den Weltkrieg bewiesen.

Hier stoßen wir nun auf einen besonderen Reichstypus, der ausschließlich durch die Lage bestimmt wird: den Pufferstaat. Er spielt in der politischen Welt eine große Rolle und ganz besonders in unserer Zeit. Das Los eines solchen Staats ist nicht angenehm, da er ja prinzipiell von dem statischen Gleichgewicht des von zwei doer mehreren Seite her auf ihn ausgeübten Drucks lebt. Korea hat das Risiko mit dem Leben bezahlen müssen. Siam, Afghanistan und Persien wissen auch ein Lied davon zu singen. Eine ebenso große Rolle hat die Pufferpolitik in Europa gespielt, vor allem auf der Balkanhalbinsel. Dies ist das Geheimnis der Karte des 1878 abgeschlossenen Berliner Vertrags: Rumänien, Bulgarien und Serbien verdanken ihre Selbständigkeit dem Wunsch der anderen Großmächte, an ihnen Puffer zwischen Rußland und Konstantinopel zu gewinnen, was sonderbarerweise mit Rußlands eigenem Wunsch, auf demselben Wege Vasallenreiche und Bundesgenossen zu erlangen, übereinstimmte. Bulgariens Auftreten im Weltkrieg zeigt, daß Europa damals besser zu rechnen verstanden hat als Rußland. Gewahren wir dann, daß die andere Reihe kleinerer Staaten in Mitteleuropa – die Schweiz, Luxemburg, Belgien und Holland – sich mit der geschichtlichen Reibungszone zwischen dem germanischen und dem romanischen Europa deckt, wo sehen wir in grellem Licht, daß im Zeitalter der Großmächte die Pufferpolitik eine Lebensversicherung für kleinere Staaten ist. Portugal, Griechenland und Norwegen zeugen von einer anderen Existenzmöglichkeit, nämlich draußen an der Peripherie; aber der Weltkrieg hat bewiesen, daß diese Möglichkeit, solange das Meer einem einzigen Herrn gehorcht, nicht viel wert ist. Eine dritte Möglichkeit scheint es nicht mehr zu geben. Den kleinen Staaten ist allem Anschein nach in der Politik dasselbe Schicksal beschieden, das die Naturvölker in der Kulturgeschichte haben – sie werden an die Peripherie hinausgedrängt oder in Grenzdistrikten erhalten, oder müssen untergehen.

Aber auch Großmächte können im Zeichen des Gleichgewichts Pufferzwecken dienen. Österreichs ganze Geschichte trägt dieses Gepräge, weil die breite Völkerstraße der Donau und die Ebenen Ungarns stets fremde Völker angelockt haben; so war es anfangs Europas Schutz gegen die Avaren, dann gegen die Magyaren, später gegen die Türken und heute gegen die Russen. Schärfen wir den Blick zu planetarischer Perspektive, so scheint diese Rolle auch dem russischen Weltreich zugedacht zu sein: wie einst die Ungarn die Gefahr Europas bildeten, dann aber, gebändigt, selbst die Grenzwacht gegen die Türken übernahmen, so scheint es uns jetzt auch nicht mehr so fernzuliegen, daß von nun an Rußland als weltumspannender Puffer zwischen den Weißen und den Gelben der Sache Europas dienen wird – eine endgültige Niederlage im Weltkrieg würde jedenfalls nach dieser Richtung hindeuten.

Die Zwischenlage, die eine Voraussetzung des Puffercharakters ist und kleinen Staaten leicht politisch verhängnisvoll werden kann, ist dagegen unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt nur ein Vorteil. Darin wurzelt Italiens natürliche Stellung als Vermittler zwischen Europa und der Levante, worauf ja auch die Gestaltung seines Reichs als Hafenarm hinweist. Darin liegen die Voraussetzungen einer starken Handelsentwicklung Hollands und Belgiens, der Schweiz und Dänemarks; letzteres behält noch zum Teil Schonen als kommerzielles Hinterland, nachdem es diese Provinz politisch verloren hat. Unter demselben Gesichtspunkt erklärt sich nun auch mittelbar die langsame Entwicklung Rußlands; es ist ja die Rückseite zweier Weltteile und liegt außerhalb aller Hauptstraßen des Welthandels. Und nun stellt sich das russische Trachten nach dem Meere heraus als der natürliche Instinkt, aus dem Schatten an die wirtschaftliche Sonnenseite zu gelangen.

Doch auch hier können wir Lageverwandlungen gewahren, und zwar ganz besonders hervortretender Art. Die Länder haben gleich städtischen Bauplätzen ihre mehr oder minder „unverdienten Wertsteigerungen“. Die ganze gegenwärtige Entwicklung Englands ist die Wirkung der Entdeckung Amerikas, die es von der Peripherie Europas in den Mittelpunkt der Welt verlegte. Ebenso konnte Japans Sonne erst dann wirklich aufgehen, als der Große Ozean in den allgemeinen Weltverkehr hineingezogen worden war. Und hat nicht Ägypten durch den Suezkanal eine ungeheure Steigerung des Bodenwerts erlebt? Der direkte politische Reflex war die Besetzung des Landes durch England. Zugleich und aus denselben Gründen sank die alte Zwischenstation auf dem Wege nach Indien, die Kapkolonie, im Kurse – und sie wäre gänzlich in Verfall geraten, wenn ihr nich Kimberleys Diamanten und Johannisburgs Gold anstatt der kommerziellen Durchgangslage einen örtlichen Produktionswert gegeben hätten.

Als letztes möge in diesem Kapitel noch eine Bemerkung über eine Verwandlung der ganzen Perspektive der Staaten, als Folge der allgemeinen Entwicklung, Platz finden. Das Leben der Staaten pulsiert bald an der einen, bald an der anderen Grenze stärker und verschiebt im Laufe der Geschichte seinen Schwerpunkt. Ratzel nennt diese Erscheinung das Wandern der „historischen Seite“; als Beispiel führt er Deutschland an, das Laufe der Zeiten diese historische Seite von Süden (Italien) nach Westen (Frankreich), Norden (Schweden) und Osten (Rußland) verschoben hat. Näherliegender aber und dramatischer ist das Beispiel Rußlands, wie es bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts überwiegend auf einer atlantischen Front arbeitete, bis 1870 auf einer Mittelmeerfront tätig war, sich dann bis 1905 einer asiatischen zuwandte, um darauf von neuem zur Mittelmeerfront zurückzukehren: also eine Verschiebung Nord–Süd–Ost–Süd. Noch aber liegt seine Hauptstadt an der Newa, ein Anachronismus aus der Zeit, als es in Schweden seinen stärksten Gegner sah. Gegenüber, an der anderen Seite der Ostsee, liegt die Hauptstadt Schwedens mit ihrer Perspektive nach Osten, dem Ostseegedanken angepaßt und zu einer Zeit gegründet, als Finnland dem Reich noch angehörte, also eigentlich besser auf jene Zeit zugeschnitten war; Schwedens geschichtlicher Pendel aber schwingt zwischen Osten und Westen (Süden), dem baltischen und dem skandinavischen Gedanken, hin und her, und sollte der letztere endgültig siegen, dann zeigt die Lage uns Gothenburg als natürlicheren Mittelpunkt. Noch ein Beispiel. Das allergrößte einer derartigen Verschiebung des Schwerpunkts lassen uns die Vereinigten Staaten ahnen. Bisher aus geschichtlichen und wirtschaftlichen Gründen beinahe ausschließlich nach Osten, der Europa zugekehrten Seite, orientiert, wo sie ihren Ursprung hat und wo auch ihre Hauptstadt liegt, hat die große Union in der letzten Zeit immer mehr Interessen im Süden erhalten, wo der panamerikanische Riesengedanke verwirklicht werden soll, und im Westen, wo der größte Zukunftsmarkt in China lockt. Das erste Auftreten nach dieser Richtung hin in den Jahren 1897–98 (Hawai und die Philippinen) hat schon ihrer Stillen-Ozeanküste größere Bedeutung gegeben, und es kann die Zeit kommen, da die dort blühenden Gewinne und drohenden Gefahren (Japan) den Stillen Ozean in die „historische Seite“ verwandeln.

Das sind die Gesichtspunkte, die sich bei einem Überblick über das weite, teilweise noch jungfräuliche Gebiet, dessen großer Urbarmacher und Bahnbrecher Ratzel ist, zunächst einstellen. Ich habe das Verhältnis zwischen Staat und Reich nicht als ein äußeres, als das eines Eigentümers und seines Eigentums, darstellen wollen, sondern als ein inneres, das sich am besten mit dem Verhältnis zwischen einem Menschen und seinem physischen Körper vergleichen läßt. Ich glaube diese Auffassung durch genügendes Material gestützt zu haben, um erkennen zu lassen, wie der freie Wille des Staats auf mannigfache Weise in starken, in den Eigenschaften des Reichs verankerten Fesseln liegt; wie ich auch habe zeigen wollen, wie das Verhältnis beider zueinander unter ständiger Wechselwirkung mit zunehmender Kultur immer inniger und lebendiger geworden ist. Und nur reines, weltabgekehrtes Asketentum wird in dieser Verbindung etwas Ungesundes oder Erniedrigendes erblicken können.

Auszug aus: Rudolf Kjellén: Der Staat als Lebensform, 2. Aufl., Leipzig 1917. Originalausgabe: Staten som lifsform, Stockholm, 1916.